Unser Dr. phil. Dr. rer. nat. Peter arbeitet an seiner dritten Doktorarbeit. Diesmal im Bereich „jur“. Vorwiegend mittwochs. Moritz muss für seinen Choreographen noch irgendwelche verfickten Zwischenspiele komponieren, Günther und Horst sind in Urlaub, weit hinter der Türkei, und unsere Schönen trauen sich ohne ihre angetrauten Beschützer ohnehin nicht (mehr) in die Höhle am Westpark. So dünnt sich die Belegschaft am Westpark aus. Lediglich das Gründer-Duo Aaron und Walter traf sich zu einer heimeligen Zweierrunde. Schwerpunkt waren Aarons Eigenentwicklungen.

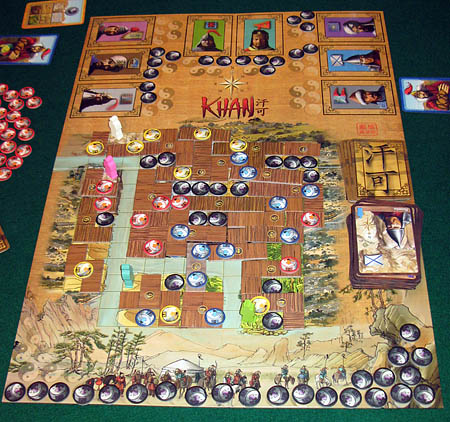

1. “Yunnan”

Heute ging es vor allem darum, das vom Argentum-Verlag geplante Essener „Give away“ dahingehend unter die Lupe zu nehmen, ob es die aktuell vorherrschende vorzügliche Balance der verschiedenen Entwicklungslinien gefährdet. Es wird eine additive Biet-Möglichkeit geboten, mit der man die Wirkung eines beliebigen anderen Biet-Händlers verdoppeln kann, also z.B. gleich zwei neue Händler bekommt, statt nur einen, oder sich gleich zwei Teehäuser/Kontore zulegen kann, oder seine Reichweite gleich um zwei Schritte erhöht.

Jeder spielte für zwei Spieler (Farben), Aaron für sich (grün) und Moritz (blau), Walter für sich (rot) und Günther (gelb). Endlich war die Gelegenheit gegeben, es dem Günther mal so richtig zurückzuzahlen. Gleich in der ersten Runde fuhr er sich selber total an die Wand! Weil das Give-away eine zusätzliche Investitionsmöglichkeit bietet, fallen die Preise und der gelbe „Günther“ lies es sich nicht nehmen, sein Startgeld in doppelte Beweglichkeit zu verausgaben. Schließlich war es billig. Doch was nützt Beweglichkeit, wenn man keine Leute hat, die sich bewegen können, keinen Raum, wohin sie gehen dürfen, und keine Pferde, die sie dorthin tragen. Zudem wurde sein einziger verbliebener Händler auch noch Opfer des Provinzkommissars, so dass er in dieser Runde nur drei chinesische Dollars einnahm und sich damit auch in der zweiten Runde weder Mann noch Raum noch Pferd leisten konnte. Ach, wie war das schön!

Die Kombination Händler plus Beweglichkeit brachte diesmal den Sieg. Natürlich nicht für Günther. Beweglichkeit alleine reicht ja nicht.

Der flüssige Spielverlauf, die überraschenden Wendungen und Günthers erfreuliches Abschneiden reizten zu einer sofortigen Wiederholung. Auch nach den zig Spielen am Westpark hat „Yunnan“ noch nichts von seinen Geheimnissen preisgegeben, eine immer wieder verlockende Herausforderung.

Diesmal legte sich Aaron mittels „Give away“ gleich in der ersten Runde zwei Teehäuser zu. Wenn die auf dem Spielfeld untergebracht sind, bringen sie immerhin schon 24 Siegpunkte. Und außerdem bieten sie reichlich Schutz gegen den Provinzkommissar. Natürlich muss es jetzt das vereinte Bestreben aller Gegenspieler sein, das Plazieren des zweiten Teehauses zu erschweren. Bauplatz wegnehmen und selber bauen ist die Devise. So hat der Teehäusler alle Hände (Füße) voll zu tun, der allgemeinen Entwicklung hinterherzulaufen, um schließlich doch noch irgendwo ganz oben sein zweites Teehaus unterzubringen.

Fazit: das „Give away“ funktioniert. Es bietet keine tödliche Start-Sieg-Strategie. Man muss es innerhalb seiner gesamten Spielplanung sehr überlegt, sehr dosiert einsetzen. Und das ist gut so. „Es ist alles gut an dem Spiel“ sagte irgendwann mal der Autor, fast seufzend, und sein Duellant konnte dem nur beipflichten. Ohne Seufzen.

Yow Liang aus Taiwan hat die Spielregeln ins Chinesische übersetzt und um die Erlaubnis gebeten, sie ins Internet stellen zu dürfen. „Das Spiel ist interessant für den chinesischen Markt“. Ja wenn nur jeder tausendste Chinese sich dieses Spiel zulegt, ist Aaron Millionär. (Kein mehrfacher, denn den Rest schlucken Produktion und Handel …)

WPG-Wertung: Aaron hält sich noch zurück, Walter würde schon mal prophylaktisch 8 Punkte vergeben.

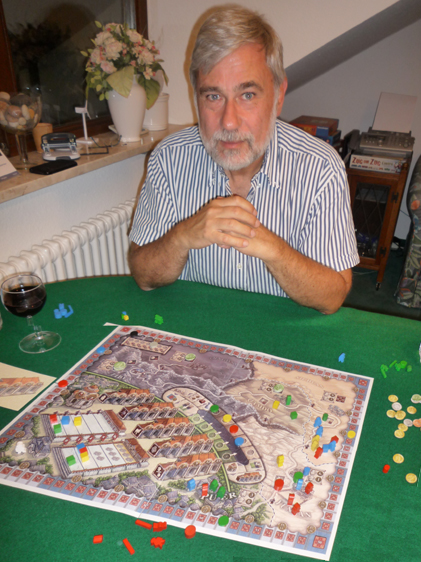

2. “Waterwörx”

Im Jahre 2010 hat Aaron mit der Entwicklung von „Yunnan“ angefangen, dagegen geht er mit seinem jüngsten Zeugling „Waterwörx“ erst seit wenigen Wochen schwanger. Wir bauen ein Netz von Rohrleitungen, setzen Pumpen hinein und kassieren Wassergeld. Alles in Konkurrenz zueinander.

Noch läuft alles ziemlich friedlich ab. Zu friedlich. Eine einmal ausgebaute Rohrstrecke liefert seinem Besitzer einen ewigen unaufhörlichen Geldfluß. Da muß noch ein bißchen gedreht werden. Auch sollten die Pumpen nur eine begrenzte Lebenszeit haben, damit die Bäume für die Pumpenbesitzer nicht in den Himmel wachsen. Doch Rom ist auch nicht an einem Tage gebaut worden.

Noch keine WPG-Wertung.

3. “Numeris Romanis”

Die allerneuste Spielidee von Aaron. Hat noch keinen eigenen Namen. Der Arbeitstitel ist eben erst bei Nachschrift prophylaktisch eingesetzt worden. Doch das Spiel funktioniert schon auf Anhieb. Zumindest zu zweit.

Wir würfeln reihum mit einer Anzahl von Würfeln, auf denen römische Ziffern dargestellt sind. Jeweils einen Würfel müssen wir herauslegen und zwar so, dass alle herausgelegten Würfel eine gültige römische Zahl darstellen. Irgendwann geht es nicht mehr und dann werden Siegpunkte verteilt. Nach einem einfachen, logischen Schema. Verblüffend einfach.

Noch keine WPG-Wertung.